Entre Pulsion et Conscience : lecture clinique du conflit psychique à partir d’un récit de la Torah

Résumé

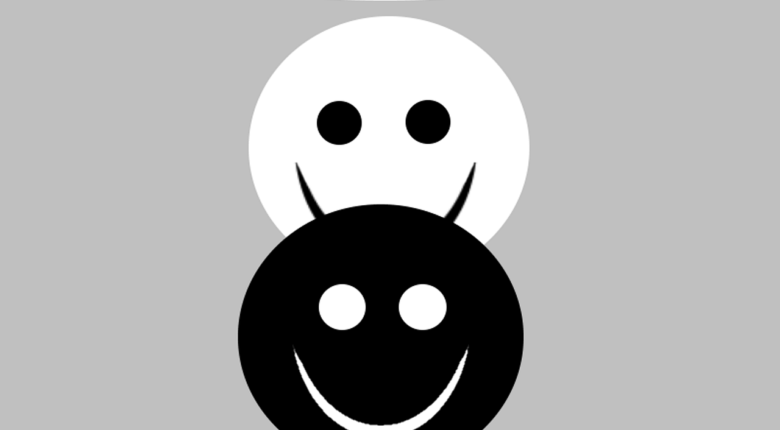

Un récit célèbre de la Torah (Paracha TOLEDOT) met en scène la lutte de deux frères, Yaakov et Essav, dès le ventre maternel. Au-delà de sa dimension spirituelle, ce texte illustre une dynamique psychique fondamentale : le conflit entre impulsion brute et conscience régulatrice.

La présente analyse propose une lecture clinique, articulée autour des concepts freudiens du Ça, du Moi et du Surmoi, afin de montrer la pertinence de ce récit comme modèle symbolique du fonctionnement psychique humain contemporain.

Des implications cliniques concrètes sont ensuite présentées notamment dans les domaines de l’impulsivité, des comportements addictifs et de la régulation émotionnelle.

⸻

Introduction

Les récits fondateurs ont souvent servi à représenter des mouvements internes universels. Le passage de la Torah relatant la rivalité prénatale entre Yaakov et Essav peut être lu comme une description métaphorique des tensions opposant pulsions instinctives, exigences morales et processus de médiation psychique.

Dans sa seconde topique (Freud, 1923), Freud décrit trois instances :

• le Ça, réservoir pulsionnel régi par le principe de plaisir,

• le Surmoi, représentant des normes et idéaux intériorisés,

• le Moi, instance médiatrice entre pulsion, morale et réalité.

Cette grille de lecture éclaire de manière féconde la symbolique du texte traditionnel.

⸻

1. Rappel du récit traditionnel : un conflit avant même la naissance

La Torah décrit une agitation intense dans le ventre de Rivka (Genèse 25), interprétée comme la lutte de deux natures opposées :

• Essav, caractérisé par l’élan immédiat, la force physique, l’action impulsive ;

• Yaakov, associé à la réflexion, la maîtrise et l’intériorité.

Dans les Commentaires, cette lutte n’est pas perçue comme accidentelle mais comme la manifestation d’un conflit constitutif de l’être humain.

⸻

2. Correspondance freudienne : le Ça, le Surmoi et le Moi

2.1. Essav : figure du Ça

Essav incarne les caractéristiques essentielles du Ça selon Freud :

• recherche de la satisfaction immédiate,

• dominance du principe de plaisir,

• impulsivité,

• incapacité à symboliser ou différer.

En clinique moderne, ce profil se rapproche des conduites impulsives, des passages à l’acte et des troubles addictifs (Moeller et al., 2001 ; Koob & Volkow, 2010).

⸻

2.2. Yaakov : expression des fonctions du Surmoi (et du Moi supérieur)

Yaakov incarne une intériorité structurée :

• capacité d’analyse,

• sens moral,

• réflexion avant l’acte,

• idéal de vérité.

Cela correspond aux traits du Surmoi freudien — non dans sa forme inhibitrice ou persécutante, mais dans sa version constructive, comme idéal du Moi (Freud, 1923), soutenant les fonctions exécutives du Moi.

⸻

2.3. Le rôle central du Moi : médiation et intégration

Entre ces deux instances opposées, la clinique rappelle l’importance du Moi comme arbitre :

• gestion des conflits internes,

• temporisation de la pulsion,

• ajustement des exigences morales,

• adaptation à la réalité.

Le Moi mature est ce qui permet d’éviter les dérives :

• Essav sans médiation → impulsivité pathologique,

• Yaakov hypertrophié → inhibition rigide, culpabilité excessive.

⸻

3. Interprétation clinique : une carte dynamique de la vie psychique

En reliant le récit traditionnel de la Torah au modèle freudien, on obtient un schéma cohérent :

• Essav = énergie pulsionnelle utile mais dangereuse si non régulée.

• Yaakov = conscience morale et capacité de différer.

• Israël (identité ultérieure de Yaakov) = Moi intégré, capable d’harmoniser les forces opposées.

Ce modèle éclaire la compréhension clinique de nombreuses problématiques contemporaines :

• dysrégulation émotionnelle,

• addictions,

• troubles de l’impulsivité,

• conflits moraux internes,

• fragilité du Moi.

⸻

4. Applications cliniques

4.1 Quand la pulsion domine (fonctionnement Essav)

→ impulsivité, conduites addictives, irritabilité, passages à l’acte.

4.2 Quand la morale domine (version pathologique de Yaakov)

→ inhibition, anxiété, rigidité, auto-culpabilisation.

4.3 Objectif thérapeutique : renforcer le Moi

Sur le plan psychothérapeutique, les interventions visent :

• La restauration des fonctions exécutives,

• La capacité à différer,

•L’assouplissement du Surmoi,

•L’intégration de la pulsion dans des conduites adaptées,

• L’amélioration de la mentalisation.

Le récit traditionnel devient alors un outil métaphorique puissant pour aider le patient à concevoir ses forces internes comme intégrables plutôt qu’opposées.

⸻

Conclusion

Ce récit de la Genèse offre une représentation symbolique d’une structure psychique universelle. L’éclairage freudien du Ça, du Moi et du Surmoi révèle la profondeur anthropologique du texte :

la vie psychique est un conflit dynamique entre désir immédiat et aspiration élevée, que seul un Moi mature peut orchestrer.

Cette articulation entre tradition et clinique permet d’enrichir l’approche psychologique, en ouvrant une perspective supplémentaire pour penser les tensions internes, la régulation émotionnelle et le processus de maturation psychique.

Docteur Gilles Uzzan

Psychiatre – Addictologue